Ressources

Références

Faire les bons choix avec l’échelle d’inférence [2022] • Asana.

https://asana.com/fr/resources/ladder-of-inference

Senge, P. & Gauthier, A. (1991). La cinquième discipline. L’art et la manière des organisations qui apprennent. First Editions.

Echelle d’inférence selon Chris Argyris et Peter Senge

Buts et principe général

Chris Argyris a introduit en 1970 ce modèle (qui a été repris ensuite par Peter Senge) pour expliquer les processus de réflexion et les modèles mentaux mobilisés dans la communication et les actions humaines en général. Ces modèles mentaux sont comme des lunettes qui influencent les perceptions et la compréhension du monde, et partant la manière dont on prend des décisions et on agit.

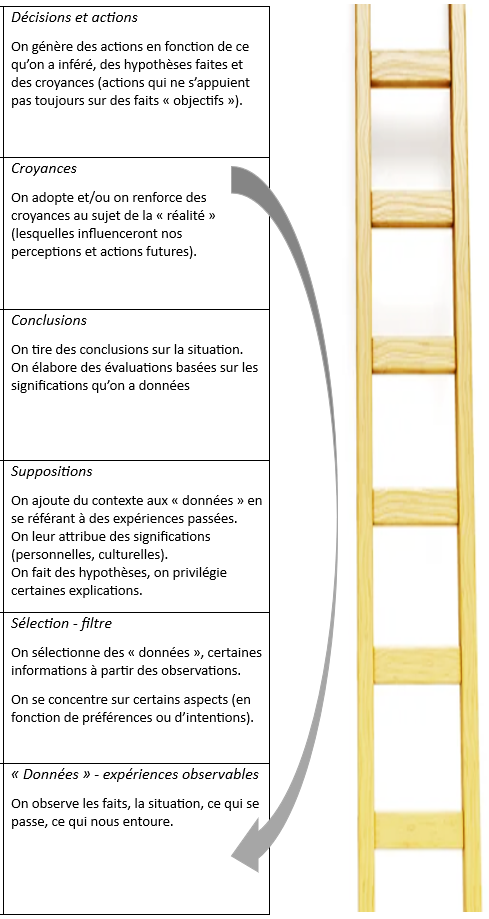

Une inférence est un processus de raisonnement qui consiste à induire quelque chose, à passer d’une prémisse à une conclusion. Tout le monde fait des inférences, presque tout le temps. L’échelle d’inférence est une métaphore pour illustrer la manière dont on fonctionne. Chaque échelon représente une étape du processus de prise de décision, un niveau d’inférence.

L’échelle d’inférence met en évidence la manière dont nos perceptions, nos filtres, nos hypothèses conduisent à certaines conclusions bien particulières. Si nos suppositions, nos modèles mentaux nous permettent d’accélérer nos prises de décision… ils ont l’inconvénient de nous conduire parfois à décider et agir de manière erronée, sans respecter les faits.

Peter Senge (1991) donne l’exemple suivant : « Je suis en train de faire une présentation devant un groupe de collègues. Tous semblent présents et alertes sauf Laurent qui est assis au bout de la table et qui a l’air de s’ennuyer à mort. Il détourne ses yeux sombres et porte la main à sa bouche. Il ne pose aucune question mais, au moment où j’ai juste terminé, il dit : « Je pense qu’on devrait demander l’avis de X » (qui n’est pas là aujourd’hui). Or, dans notre milieu, cela veut typiquement dire : « Passons à autre chose. » Tout le monde commence à être impatient de terminer la réunion. Il est évident que Laurent pense que je suis un incompétent – ce qui est vraiment dommage parce que mes idées sont exactement ce dont il aurait besoin. Maintenant que j’y pense, il n’a jamais aimé mes idées. Il est clair que Laurent est juste jaloux et assoiffé de pouvoir. C’est décidé, je ne vais plus chercher à l’aider en aucune façon, cela se retourne de toutes manières contre moi. C’est bien ennuyeux de ne pas pouvoir m’entendre avec lui, mais j’ai meilleur temps de m’en faire une raison. »

Au fil du temps, des croyances sont développées qui tendent à être considérées comme des vérités et qui influencent les choix. Lorsque nous prenons des décisions fondées sur des croyances, nous risquons d’agir d’une manière qui les confirme. Nos croyances influencent quelles données seront sélectionnées la prochaine fois. Par exemple, plus je crois qu’une personne est malveillante, plus je renforce ma tendance à voir ses comportements malveillants. Chris Argyris et Peter Singe parlent de boucle réflexive.

La prise de conscience de nos inférences peut aider à lutter contre certains biais cognitifs et à éviter des malentendus, voire des cercles vicieux dans la communication.

Les différents niveaux de l’échelle d’inférence correspondent à des registres de communication des cartes « communication » (numérotées 1, 27, 9, 29, 17 et 33). Ces cartes peuvent être utiles pour développer la conscience des processus de réflexion mobilisés et pour les expliciter dans une relation.

L’échelle d’inférence en résumé

(selon les échelons proposés par Chris Argyris et Peter Senge : on « monte » les échelons de bas en haut)

Utilisation

L’échelle d’inférence ne donne pas de méthode toute faite pour la communication. Elle sert avant tout à vérifier son processus de réflexion et à lutter contre les biais inconscients dans les communications, les décisions et les actions que l’on met en œuvre. S’il est naturel de faire des inférences, le fait d’en être conscient permet d’ajuster la réflexion avant d’agir. Ainsi, on peut s’interroger :

- Comment est-ce que je suis capable de regarder les faits de manière objective ?

- Comment est-ce que je filtre les informations qui ne correspondent pas à ma vision ?

- Comment est-ce que je j’élabore des suppositions ? Comment correspondent-elles aux faits ?

- Comment est-ce que j’en tire des conclusions ? Est-ce que je les prends pour vraies ?

- Comment est-ce que mes croyances influencent mes perceptions ?

Comment est-ce que je forme ou je renforce mes croyances ? - Sur quoi s’appuient mes décisions et mes actions ?

Le modèle peut aussi aider à expliciter ce qui se passe dans la communication. Il peut ainsi être utilisé au sein d’une équipe pour éclairer les processus de raisonnement et de décision mobilisée.

Suggestions d’activités

A) Pour aider la conscientisation des inférences développées

On peut utiliser les cartes pour identifier les éléments propres à chaque niveau dans notre processus de réflexion, et notamment comment on passe successivement d’un niveau à l’autre. Argyris propose dans ce but l’exercice dit de « la colonne de gauche ». Il consiste à noter, après un moment d’entretien, sur une feuille : dans la partie droite les propos exprimés et dans la partie gauche les inférences mobilisées.

B) Pour favoriser des relations saines en explicitant les inférences développées

Chris Argyris et Peter Singe proposent deux manières de faire.

1) Rendre son processus de pensée et de raisonnement plus transparent.

À cet effet, on peut par exemple :

- Faire état de ses suppositions et décrire les données qui y ont conduit

- Expliciter son raisonnement : « voici comment j’en suis arrivé là…»

- Expliquer le contexte de son point de vue

- Donner des exemples concrets de ce que l’on propose

- Essayer d’imaginer les perceptions que les autres peuvent avoir de ce que l’on dit

- Être ouvert à ce que les autres posent des questions relativement à son mode de pensée : « que pensez-vous de mon raisonnement ? »

- Encourager les autres à apporter leur point de vue : « avez-vous une façon de voir différente ? »

2) Interroger les autres au sujet de leur processus de pensée et de raisonnement.

On peut par exemple chercher à situer sur l’échelle d’inférence où les autres en sont et découvrir à partir de quels faits s’élabore leur raisonnement. On peut leur demander, avec bienveillance et en explicitant préalablement son besoin de mieux comprendre :

- Quelles sont les données sur lesquels vous vous fondez ?

- Pouvez-vous m’aider à comprendre votre pensée ?

- Pouvez-vous reprendre les étapes de votre raisonnement ?

- Je me questionne ici sur votre supposition…